引子

以古文述事,难点之一便在于我们对历史了解并不充分,因此常常把这个朝代的东西放在了那个朝代,或者让原本是甲做的事,说成了乙做。这样与史不合,容易使文章出笑话。这一篇“幕后”,便来说说“愚公移山记”中的事物。

不过由于这篇故事重在述事,所以对于“物”的描写并不充分,能拣出来谈的并不多,望谅。

1. 铁器

“愚公移山记”中对铁器的考证是一个非常令人痛苦的事。我从一开始便设想,到底有什么法子让愚公在太行山中挖出一条路来呢。然而思来想去,只能让他用铁器。

但是在文章还没写完时,我就犯了嘀咕:京城氏生活在西周中期,有铁器用吗?那个时代的先民,要挖开一座山,到底该用什么器具呢?

中国的冶金技术的起源实在是讲不明白,大抵上来说,早至商朝就偶有陨铁的器物出现了,春秋初有铸铁,战国末有铁兵器,鲜有钢。晚至秦朝便有了锻钢。例如从历史上来说,秦统一六国时的主战武器还是青铜剑,包括像箭簇这种需要极尖利的小部件,也是用铜制,而非铁制。而当时,象鱼肠剑、干将莫邪剑这类以精钢为主要成分的武器也已经有了。所以炼铁的历史,早无出于夏商,晚不过于春秋。

《刀剑录》中说夏代便有“孔甲”采铁铸剑,但无有切实证据。郭沫若则提出周初便有铁器的说法,郭老是通过文字考据来论证,后来杨宽在《中国古代冶铁技术发展史》中解释,认为冶金史上总是先有块炼铁,而后才有生铁,而中国春秋时间已经有了生铁,那么块炼铁就应当出在西周中期至春秋中期之间。

关于这个年代,在较近的考古中是有实据的。在三门峡虢国墓地(西周晚期至春秋早期,约公元前700年)中出土过一柄块练铁制成的铁剑。因此可被考据的铁器历史,大致只能到春秋早期。

(春秋早期的铁器(铁刃铜削) )

(商代铁刃铜钺(陨铁))

“愚公移山记”所说京城初学得冶铁之技的时间,大概是在公元前990年左右。因此在这个时代,是不应该有“冶铁之技”的。这篇古文只说“(求之以)粗铁之器”,实在是想跳过这个细节,不确切地说明铁器的材质。粗铁在冶铁工艺中算作什么铁,我也说不清,大致说成是劣质的铁块吧。即使如此,要用这样的粗铁来做农具或民用,也实在不可能,因为这时的铁器(即使是劣质的)也不可能量产来做农具。

但是我又不可能在这篇文字中说京城氏用铜器来提高了愚公的工效。因为那个时代,铜是很珍贵的资源,有来做农具挖山,大谬。

所以这里说“京城初习得冶铁之术以归”,其实是假的。

2. 推车

京城初还学了一项技术,是“制车”。这里所说的车,当然不是战车,如果是战车,那对愚公挖山来说是没有什么意义的。

所以京城初学得的当是某种“人力车”或“畜力车”的制作工艺,例如推车或牛车。那个时代象马车、牛车这样的东西,是贵族或仕官的座乘,如果说它用来运土,得笑死N多人。所以更进一步地推论是,京城初所学的能用于愚公移山的“车”,是一种(人力的)推车。

这就麻烦了,推车这个东西,在京城初所在的时代,被发明出来了吗?

如果是“车”就比较好回答,黄帝时代就已经有了,而且还发展出了专司制车的官职(叫车正),但形制上是独辕车,到了战国时代,才发展出双辕的车。车的样式呢,则主要是两轮的,少有四轮的。畜力方面,在夏商之前最多是三匹牛马,周朝后有四~六匹牛马拉的车。

但推车呢?这个历史上也考证过,独轮推车出现在西汉(而且独轮车是中国传到外国的一项先进技术)。独轮车的问题在于制作简单,但操作复杂,一般人是不会用的。所以它出现的比较晚,后世学者推论,诸葛亮所制的“木牛(流马)”,就是一种特殊的独轮车。所以直到三国时期,独轮车的制作与使用,仍然是一件“技术活”。

(单辕双轮战车(驷))

(独轮车)

而自夏商至春秋,战车大多是双轮。所以后来秦始皇要“车同辙”,就是要求这两个轮子之间的距离一样。既然双轮的战车很早就有了,那么双轮的推车会不会早于独轮车而出现呢?是的,距古书的记载,早在夏朝晚期的时候,就已经能够制造有辐车轮的轻便两轮车,但是这个时期的两轮车是用人力牵引,而不是推的。商时称之为“胡奴车”,周代叫“辎车”,秦时称为“辇”。在秦、汉之后则一般用来特指君王、后的所乘的车。

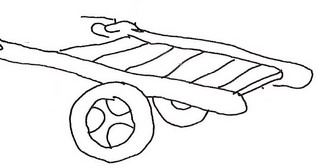

两轮车有了,但初时是用来拉的(你看“辇”这个字,就是两人拉车),所以什么时候开始有用一个人来推的两轮车,就没得考证了。而我们在“愚公移山记”里说京城初学得的制车之技,就应归为这种两轮车(万不能变成了独轮)。然而是推还是拉,则不重要了。

关于这个细节,在本书第二章的四格漫画中就有表现。我当时写漫画脚本时就写着“双轮推车”,等到明明、丘宝画的时候也一再叮嘱,一定是“双轮推车”。所以我手边就有了下面这两个版本的“双轮推车”——最终使用的是丘宝版本的漫画,所以大家只得看到第二种。:)

(版本一)

(版本二)

3. 茶、马与盐

基本上,原始商业交易是需求市场的一种表现。简单的说,是有需求就有市场。如果考究一下早期社会的资源分布,就会发现,如果一个地方缺乏某种资源,那么就不会建立起依赖这种资源的经济或文化。

虽然不会有这种文化,但并不会消除掉这种市场需求。相反,他们会把这些资源当成稀缺商品,既稀缺则必然价贵。用在“贱买贵卖”的基本商业法则上,就变成了:如果一个地方没有某种资源,则必然存在这种资源的市场;反过来,如果富余某种资源,则必然成为这种资源的产地。

基本的商业法则就是这样。而“愚公移山记”中的端木氏营商,有没有违反这些规则呢?换言之,就是三个问题:

- 端木氏“闻齐东有海盐之市”是真的吗?

- 端木氏从晋南拿“茶、布”,能到齐东去买好价钱,然后换回海盐吗?

- 端木氏真的能做粗铁换茶、南茶北马的生意吗?

这只要看看这些地方的资源情况,就可以有答案了。

“齐东”是指今天的山东东部。山东又叫齐鲁之地、渤海之滨,所以愚公填土石于渤海,京城游学于鲁国,和端木去齐东经营走的是同一条路,至多是远近不同而已。因此呢,说智叟命长子“荷担而从”,以及京城氏命子“随焉”,都是可行的。齐国的范围,大概包括今天山东省偏北的大部,兼有今河北省的东南部,全境东临渤海。自古便盛产海盐,也是中原地区的海盐的主要交易地。

再说晋国的茶。其实晋国(今山西)并不盛产茶叶,但晋商历来有交易茶的传统,他们主要在福建、两湖、安徽、浙江、江苏一带购买茶山,然后包销。所以晋国并不产茶(三国两晋前的文献中所见的重要茶叶产地,几乎都在巴蜀和荆楚),但也有茶叶交易的市场。因而在“愚公移山记”中说“(端木氏)晋中以易茶”也是可信的,但晋中不应直接理解为地理中心,而是政治经济中心就好了。

但这个问题还没有完,因为那个时候人们到底喝不喝茶,还是个问题。陆羽在《茶经》中指出:“茶之为饮,发于神农氏。”这个说法落不到实处,古人一说什么东西好,就归到神农、轩辕之类的老祖宗头上,这种言论拿来做考据,大多不确实。中国茶文化的考据中,只能确定在三国之前,但早到什么时候,就考证不确切了,但远在秦汉、先秦时期的说法也都是有的。所以说,关于茶和饮茶,京城氏那会儿大概还是有,只不过经不起考证。

最后我们说说“燕北易马”。燕国在哪儿呢?在夏商时期,今北京地区有一族人以“晏(燕)”为图腾,为族徽,为族名,并进而为地名、国名。后来周灭商,建立了诸候国“燕”,又称北燕。所以京城氏时期的“燕”就是这个北燕,位于今天的北京房山地区。从地理上看,燕北便是草原了,是游牧民族生活的地方,当然不会少了马。所以京城氏的生意,从晋中易茶,到燕北易马,南茶北马的生易,确实是可以做得的。

我们今天的人写古文,尤其是写古代背景的古文,应该要慎重一些。能考实的尽量考实,不能考实的,在用字措辞上便要虚些。例如前面写到的“粗铁”,其实后来任真先生改到这一处时,便问“何谓粗铁”。我笑着说,大概是炼不成铁的劣质金属块。这意思,便是考据不充分,不堪细究,所以虚写为“粗铁”了。

同样的道理,写贸易,起码要合符贸易原则。如果写错了,变成京城氏要拿晋地的盐去换齐东的马,那就得闹笑话:晋地虽也有(池)盐,但海边可不养马啊。

4. 布与衣饰

京城氏是拿茶、布去交易海盐的。这里的布是什么布呢?古人的布与帛是两种东西,前者是织布,后者是丝绸。帛这个东西,是要拿蚕丝来做的,出现的较晚。《孟子·滕文公》:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”,所以看起来,直到晚周战国时期,帛衣还是很名贵的,需要大户人家才穿用得起。

虽然布、帛这两种东西都早早是有的,但事实上当时的一般民众还是穿麻布和毛布的褐衣。所谓褐是用兽毛捻线织布,还将毛打成毡子。这样的毡、裘也有很多种,有粗毛、细毛之分,也有皮质之别(例如孟尝君的狐白之裘)。但到了细毛、狐裘之类,一般人也穿不起了。

所以那个时代,大略是敝体以布,敝寒以裘。大略就是这样一种衣着文化。从款式上来看,象安阳小屯出土的两个碾玉童子,都是头上两个丫角,身穿右衽,束带及膝的上衣,下穿长至脚面的裤子,脚穿平底鞋,其装束与辛亥革命以前的民间装束,并无多大差异。而早至商、周,象冕衣、寝衣之类就已经有了,也有冠、带、袂、履之类的服饰。

说这些细处,主要是因为那套漫画中的人物形象,大概也不差的。但细节上也讲不实,丘宝的画法,大概还是以影视剧作了些参考,所以像与不像,自有别人去研究。我们不要追究得太细,只消不是画成光腚,或者树叶遮体的原始时代,便已是不错了。

(东周男子服饰)

但端木氏是要拿“茶、布”去齐东交易的,这个交易做不做得成呢?我想大抵做得。因为晋(今山西)、豫(今河南)之地当时是农耕文化,而齐(今山东)是渔业文化,农耕文化的织布技术当然强过渔业文化。所以不管端木氏是拿布还是帛去齐国卖,总还是能有些获利的。

5. 斗与车

大家现在读到的“愚公移山记”中是没有用到“斗”这个量器的。此外,虽然有几处用到了“车(和车马)”,但也没有用“车”来做量器的。

但在这篇故事的最初版本里却是有的。其一便是说“端木远商于诸国,钱资允盈,斗金而量,竟无数”。任真先生在回信中问:“斗金而量是何意。”我解释说,就是“以斗量金”。任真先生以为不妥,认为金不以斗量,便改成了“资财愈充”而已。

但金真的不以斗量吗?这个问题我查了很久,但查不实在。因为斗是个容器量具,不用来称重。古人说“千金”是泛指多,而说“千两黄金”才是确指。而这“千两”却是指重量,不是体积大小。所以,如果某人要算算自家藏了多少黄金,想来是不用斗的。至于常见的成语“日进斗金”,据说已是出自明清小说,在先秦时是不会这样用的。

所以在最终的“愚公移山记”中,没有“以斗量金”这样用来计算财富的写法。但是古文中也有以容器来度量黄金的,但不是用来计算个人财富,而是用来赐、赠之类。例如皇帝赏赐,有“斗珠”、“斗金”之类,这也包括有用斛来量的。因此,在这篇文言里面,还有一处说晋王“赐(公输)同金百斛”的,这一斛,就是十斗了。

在这篇故事的最初版本里面,还有一处是用“车”来量金的。这是说到端木长“备三军之甲,集十乘之金”去见晋王,这个“十乘之金”就是十车的黄金。但任真先生读到这里,又疑,注曰:“金以乘量,愿慎考于古为佳?”我的确找不到这种用法的出处,但是我也想不出一种法子,能叙述端木长向晋王献了这许多的黄金。于是求计于任真先生,无解;又求计于另一位深谙国学的朋友,仍无解。后来,任真先生建议去掉这对句的句式,改作了“备三军之甲,金以十乘”,才算了事。

“金以十乘”是指运了十车黄金,强调运送的方法;而“十乘之金”,则是强调度量的单位。相比之下,前者是要更合逻辑一些的,所以就有了读者看到的这个版本。

6. 工程

讨论“工程”这个词,是因为在文言中出现了“工程伊始”这句话。这句话大家都应该会读得懂,但问题是“工程”这个词,在讲述先秦的古文中能用得吗?

既是写古文,写文言,那就该写得象一些,太新近的词是不应该用的。例如要在讲先秦的文言中写上“摩登”一词,可能得令人笑掉大牙。那么“工程”这个词,用不用得呢?

其实“工程”在这个词,在唐朝之前是未见使用的。唐以前的文献里,多用“工事”。工程和工事其实是同义,在不混淆的情况下,也用“工”这个字。例如在任真先生批改另一处“工程始速”时,就建议用“工始速”。同样,“时工程殆半”,任真先生也批了一句:宜作“时工事且半”。

不过最终这个词还是用成了“工程”。因为这本书是讲工程的,如果再换个词,大家并不好理解,也没有必要。只是大家应该清楚,这不是那时的惯用词。

7. 其它

这一篇内幕写到两三处与任真先生商讨改稿的事,但这些记叙只是廖廖。我与任真先生在近两月的时间里,对这篇文言多番校改,其中的细节我放到最后一篇再讲,这里就先不细说了。

这篇文言里许多与史实相关的内容,大都经过考证。相关的资料文献,我也在最后一篇中去列举。大多数人不关心这些文献的细节,所以也不至于要在这里一一列出来。若只为图个门面上的事,便是不必了。

下一篇将是这辑内幕中最精彩的部分,要讲的是军事、地理、战争与谋略。个人以为,“愚公移山记”固然是写工程相关的事,但最终所述的道理,却不全用于工程。就如同我喜好古文,未见得便要与古人对话,拿到今天来,讲些今天的事,也是可以的。

器物之用,惟在人法。古文作为一种工具,一理相同。